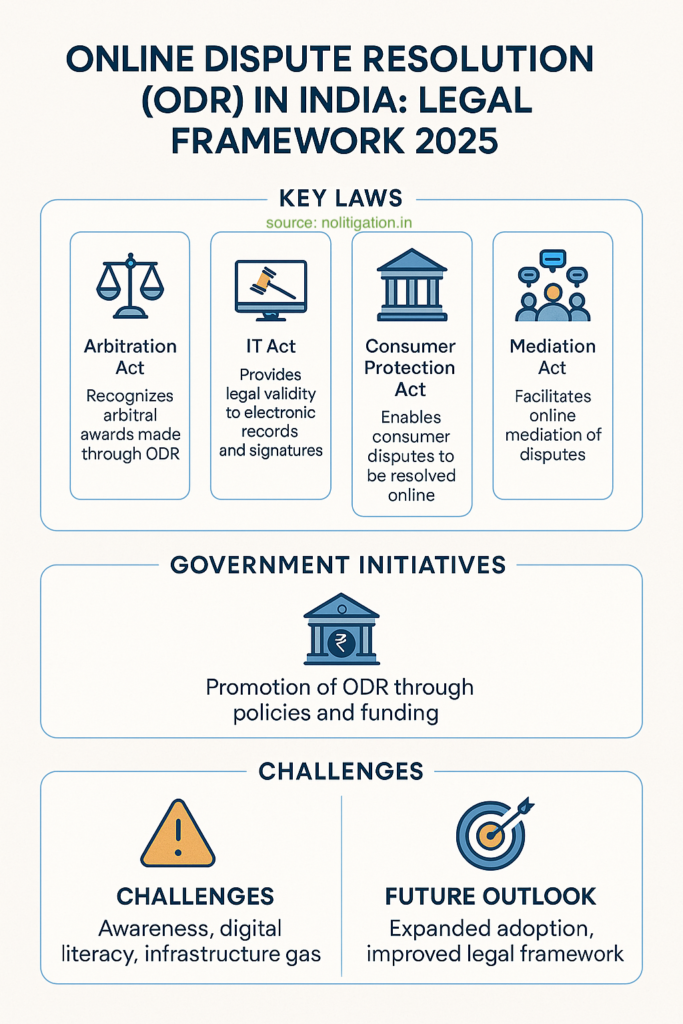

यह लेख विकासशील कानूनी ढांचे का व्यापक अवलोकन प्रदान करता है जो भारत में ओडीआर यह ओडीआर को आधार प्रदान करने वाले प्रमुख कानूनों और हाल के विधायी सुधारों की पड़ताल करता है, इसके विकास को बढ़ावा देने वाली सरकारी पहलों पर प्रकाश डालता है, कानूनी पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर चुनौतियों पर चर्चा करता है, और भारत की न्याय वितरण प्रणाली में ओडीआर को मुख्यधारा में लाने के लिए आवश्यक भविष्य के कानूनी ढांचे और सुधारों की जांच करता है।

ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) भारत के अत्यधिक बोझिल न्यायिक परिदृश्य में पहुँच, लागत और विलंब जैसे दीर्घकालिक मुद्दों का समाधान करने वाली एक परिवर्तनकारी व्यवस्था के रूप में उभरा है। डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाकर, ओडीआर किसी भी समय और कहीं भी विवाद समाधान की सुविधा प्रदान करता है, और पारंपरिक न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के लिए एक आशाजनक पूरक या विकल्प प्रस्तुत करता है। हालाँकि, ओडीआर का व्यापक रूप से अपनाया जाना अंतर्निहित कानूनी ढाँचे की सुदृढ़ता और स्पष्टता पर निर्भर करता है जो इसकी वैधता, प्रवर्तनीयता और नियामक निगरानी का समर्थन करता है।

ओडीआर: भारत के न्याय पारिस्थितिकी तंत्र में आवश्यकता और क्षमता

भारत की न्यायिक प्रणाली 2025 तक 5 करोड़ (50 मिलियन) से अधिक लंबित मामलों की विशाल बैकलॉग से ग्रस्त है (जोड़ना), जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश वादियों को वर्षों तक विलंब का सामना करना पड़ता है। भौगोलिक, आर्थिक और प्रक्रियात्मक बाधाएँ समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों की स्थिति को और भी बदतर बना देती हैं। इस पृष्ठभूमि में, ओडीआर एक तकनीकी-सक्षम समाधान प्रदान करता है जो अदालतों में भीड़भाड़ को कम कर सकता है, मुकदमेबाजी की लागत कम कर सकता है, और पारंपरिक अदालती व्यवस्थाओं के बाहर विवादों का त्वरित और सुलभ समाधान सुनिश्चित कर सकता है।

ओडीआर (ODR) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सुरक्षित पोर्टल और स्वचालित बातचीत एल्गोरिदम जैसे ऑनलाइन संचार उपकरणों का उपयोग करता है, जिससे दूरस्थ रूप से बातचीत, मध्यस्थता और पंचनिर्णय प्रक्रियाएँ संभव हो पाती हैं। यह प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और गोपनीयता बनाए रखते हुए दीवानी, वाणिज्यिक, उपभोक्ता और कम मूल्य के दावों का कुशलतापूर्वक समाधान करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। यह अवधारणा अनुच्छेद 39A के तहत संवैधानिक लक्ष्यों के अनुरूप है, जो सभी के लिए न्याय तक सस्ती और समान पहुँच को बढ़ावा देता है।

भारत में ODR का समर्थन करने वाले मूलभूत क़ानून

आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, 1996

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996, भारत में मध्यस्थता को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानूनी ढाँचा बना हुआ है, जिसमें ODR-आधारित मध्यस्थता भी शामिल है। हालाँकि इसे ऑनलाइन विवादों के लिए स्पष्ट रूप से तैयार नहीं किया गया है, फिर भी इसके प्रावधानों की व्याख्या अदालतों द्वारा आभासी सुनवाई, इलेक्ट्रॉनिक संचार और डिजिटल साक्ष्य को समायोजित करने के लिए की गई है। 2019 में किए गए उल्लेखनीय संशोधन और 2025 का नया मध्यस्थता अधिनियम, शीघ्र निर्णय पर ज़ोर देते हैं—जिसमें 12 महीनों के भीतर मध्यस्थता संबंधी निर्णय देना अनिवार्य है—और संस्थागत मध्यस्थता को बढ़ावा देते हैं, इस प्रकार विवाद समाधान के लिए प्रौद्योगिकी-सक्षम प्लेटफार्मों के उपयोग को प्रोत्साहित करते हैं।

इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000

आईटी अधिनियम, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और डिजिटल हस्ताक्षरों को कागजी दस्तावेजों और हस्तलिखित हस्ताक्षरों के समकक्ष कानूनी मान्यता प्रदान करके, ओडीआर के लिए महत्वपूर्ण कानूनी ढाँचा प्रदान करता है। अधिनियम की धाराएँ 4 और 5 इलेक्ट्रॉनिक अनुबंधों और हस्ताक्षरों को मान्य करती हैं, जिससे पक्षकारों को ऑनलाइन विवाद समाधान की शर्तों पर निर्णायक रूप से सहमत होने में मदद मिलती है। धारा 10ए, मध्यस्थता या मध्यस्थता के लिए इलेक्ट्रॉनिक समझौतों की प्रवर्तनीयता को सुदृढ़ करती है, जबकि धाराएँ 65 और 66, हैकिंग और धोखाधड़ी जैसे साइबर अपराधों से निपटती हैं और ओडीआर लेनदेन में सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। कुल मिलाकर, आईटी अधिनियम 2000, ओडीआर के लिए एक मज़बूत कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।

इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872 (संशोधित)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संशोधन, विशेष रूप से धारा 65बी, कानूनी कार्यवाहियों में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता की अनुमति देते हैं, जिससे अदालतों में ओडीआर के परिणामों को मज़बूत प्रमाणिक मूल्य प्राप्त होता है। यह प्रावधान ओडीआर प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से संसाधित या उत्पन्न दस्तावेज़ों, संचार और अनुबंधों को वैध साक्ष्य के रूप में मान्यता देने के लिए आवश्यक है।

कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, 1908

प्रक्रिया संहिता मुकदमे-पूर्व समाधान के लिए लचीले तरीकों की अनुमति देती है और ई-फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ विनिमय जैसे डिजिटल प्रक्रियात्मक तौर-तरीकों का समर्थन करती है, जिससे न्यायालय प्रणालियों में ओडीआर तंत्रों को एकीकृत करने का मार्ग प्रशस्त होता है। कोविड-19 महामारी के दौरान अदालतों द्वारा वर्चुअल सुनवाई करने की हालिया प्रथाओं ने डिजिटल विवाद समाधान स्वीकृति के लिए महत्वपूर्ण मिसाल कायम की है।

कंज़्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने मध्यस्थता और ओडीआर के माध्यम से उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए अनिवार्य तंत्र बनाए हैं, विशेष रूप से ई-कॉमर्स और डिजिटल सेवा प्रदाताओं के लिए उपभोक्ता शिकायतों के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान प्रदान करना अनिवार्य किया है। विभिन्न न्यायक्षेत्र स्तरों पर स्थापित उपभोक्ता मध्यस्थता प्रकोष्ठ उपभोक्ता कानून के अंतर्गत ओडीआर की अनुकूलनशीलता को दर्शाते हुए त्वरित, अनौपचारिक समाधान पर जोर देते हैं।

लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट, 1987

पारंपरिक रूप से कानूनी सहायता और लोक अदालतों पर केंद्रित होने के बावजूद, यह अधिनियम अब ई-लोक अदालत पहल के माध्यम से डिजिटल मध्यस्थता और लोक अदालतों को अधिकाधिक समर्थन प्रदान करता है, ओडीआर को वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) ढांचे में एकीकृत करता है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए पहुंच का विस्तार करता है।

मेडिएशन एक्ट, 2023

ऑनलाइन मध्यस्थता से होने वाले समझौतों को मान्यता देने वाला एक ऐतिहासिक सुधार, मध्यस्थता अधिनियम यह अनिवार्य करता है कि मध्यस्थता समझौते लिखित रूप में हों, इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित हों और प्राधिकारियों के पास पंजीकृत हों। यह गोपनीयता को अनिवार्य बनाता है और मध्यस्थों के लिए कड़े नैतिक मानकों को लागू करता है, जिससे भारतीय कानून के अंतर्गत ओडीआर-सक्षम मध्यस्थता को एक वैध विवाद समाधान प्रक्रिया के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता मिलती है।

ODR को बढ़ावा देने वाली सरकारी पहल और नीतिगत रूपरेखा

भारत की केंद्र और राज्य सरकारों ने विवाद समाधान के डिजिटल रूपांतरण को निम्नलिखित माध्यमों से सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया है:

नीति आयोग की ODR नीति योजना (2023)यह दूरदर्शी खाका एक त्रि-स्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र का प्रस्ताव करता है जिसमें छोटे-मूल्य के विवादों के लिए एआई-संचालित बातचीत उपकरण, मध्यम-स्तरीय विवादों के लिए ऑनलाइन मध्यस्थता और व्यावसायिक विवादों के लिए आभासी मध्यस्थता का उपयोग किया जाएगा। यह ओडीआर अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कानूनी पेशेवरों के लिए डिजिटल साक्षरता, बुनियादी ढाँचे और प्रशिक्षण को मजबूत करने की सिफारिश करता है।

• ई-लोक अदालतें: केंद्रीय और विभिन्न राज्य प्राधिकरणों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से विवादों को तेजी से निपटाने के लिए इन आभासी लोक अदालतों को संस्थागत रूप दिया है, जिससे लंबित मामलों में काफी कमी आई है।

• MSME समाधान: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान की सुविधा प्रदान करने वाला एक सरकारी समर्थित पोर्टल, जो अदालत में शारीरिक रूप से उपस्थित हुए बिना त्वरित समाधान सुनिश्चित करता है।

• न्यायपालिका द्वारा तकनीक को अपनानासर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने आभासी सुनवाई को प्रोत्साहित किया है और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और समझौतों की वैधता को बरकरार रखा है, जो ओडीआर तंत्र के प्रति न्यायपालिका के समर्थन का संकेत है।

ODR परिणामों की कानूनी मान्यता और प्रवर्तन

भारत में ओडीआर की वैधता काफी हद तक इसके समाधानों की प्रवर्तनीयता पर निर्भर करती है। ओडीआर प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त निर्णय और समझौते मौजूदा मध्यस्थता और मध्यस्थता कानूनों के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं, जब पक्षकार स्वेच्छा से इन तंत्रों पर सहमत होते हैं। अदालतों ने ऐसे परिणामों को क्रमिक रूप से बरकरार रखा है, बशर्ते वे प्रक्रियात्मक निष्पक्षता, सहमति और प्रामाणिकता मानकों का पालन करें।

न्यायिक निर्णयों ने पुष्टि की है कि ओडीआर प्लेटफॉर्म के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से आदान-प्रदान किए गए आदेशों और दस्तावेजों का भौतिक दस्तावेजों के समान ही महत्व है। आईटी अधिनियम और साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि ओडीआर मामलों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित समझौते और डिजिटल साक्ष्य अदालती कार्यवाही में स्वीकार्य और लागू करने योग्य हों।

ODR प्रदाताओं के लिए विनियामक और नैतिक विचार

मौजूदा कानूनी समर्थन के बावजूद, निजी ओडीआर प्लेटफ़ॉर्म के लिए विशेष रूप से एक समर्पित नियामक ढाँचा अभी तक मौजूद नहीं है। मध्यस्थता अधिनियम और अन्य क़ानून ओडीआर प्रदाताओं के परिचालन मानकों को सीधे विनियमित नहीं करते हैं, जिससे निम्नलिखित चिंताएँ उत्पन्न होती हैं:

• प्लेटफ़ॉर्म पारदर्शिता और निष्पक्षता

• डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा उपाय

• मध्यस्थों/मध्यस्थों का प्रत्यायन और जवाबदेही

• उपभोक्ता संरक्षण और शिकायत निवारण तंत्र

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 डिजिटल इंटरैक्शन में व्यक्तिगत डेटा और गोपनीयता की सुरक्षा के लिए व्यापक दिशानिर्देश प्रदान करता है, जो ओडीआर प्लेटफॉर्म्स में उपयोगकर्ता के विश्वास के लिए महत्वपूर्ण है। हालाँकि, ओडीआर की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, क्षेत्र-विशिष्ट नियमों की तत्काल आवश्यकता है जो ओडीआर प्रदाताओं के लाइसेंसिंग, परिचालन आचरण और डेटा प्रशासन के लिए स्पष्ट मानक स्थापित करें। इनमें सुरक्षा अनुपालन के लिए प्लेटफॉर्म्स का अनिवार्य प्रमाणन, डेटा उपयोग के बारे में पारदर्शिता आवश्यकताएँ, और संवेदनशील विवाद-संबंधी जानकारी के प्रबंधन के लिए परिभाषित प्रोटोकॉल शामिल हो सकते हैं।

अन्य क्षेत्रों के सफल मॉडलों से प्रेरणा लेते हुए, नैतिक मानकों की निगरानी, प्लेटफ़ॉर्म के विरुद्ध उपभोक्ता शिकायतों का समाधान और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियमित ऑडिट करने हेतु स्व-नियामक संगठनों (एसआरओ) का प्रस्ताव किया जा रहा है। ऐसे नियामक और निरीक्षण तंत्रों की स्थापना से मौजूदा कमियों को पाटने, हितधारकों का विश्वास बढ़ाने और भारत में ओडीआर के सतत विकास और मुख्यधारा में अपनाने के लिए अनुकूल एक संरचित वातावरण तैयार करने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा, चल रहे सार्वजनिक परामर्श और सरकारी पहल इन रूपरेखाओं को औपचारिक बनाने की दिशा में गति का संकेत देते हैं, जिसमें निकट भविष्य में एआई और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकी प्रगति के एकीकरण के साथ मजबूत कानूनी सुरक्षा उपायों का भी समावेश होने की उम्मीद है।

कानूनी ढांचे और ODR पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर चुनौतियाँ

भारत में ओडीआर की क्षमता के पूर्ण उपयोग में अनेक चुनौतियाँ बाधा उत्पन्न करती हैं:

• कानूनी अस्पष्टताएँअधिकांश एडीआर विधायी ढाँचे स्पष्ट रूप से ऑनलाइन तौर-तरीकों की परिकल्पना नहीं करते हैं, जिससे न्यायिक पर्यवेक्षण के बिना विशुद्ध रूप से ऑनलाइन निजी मध्यस्थता निर्णयों की प्रवर्तनीयता को लेकर अनिश्चितताएँ पैदा होती हैं। कानूनी अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए, नीति आयोग की 2023 ओडीआर नीति योजना, ऑनलाइन विवाद समाधान प्रक्रियाओं को औपचारिक रूप से मान्यता देने के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम और सिविल प्रक्रिया संहिता में स्पष्ट विधायी संशोधनों की वकालत करती है। इन सुधारों का उद्देश्य विशुद्ध रूप से ऑनलाइन मध्यस्थता निर्णयों के प्रवर्तनीयता मानकों को स्पष्ट करना और ओडीआर को एक मुख्यधारा के न्यायिक विकल्प के रूप में एकीकृत करना है।

• डिजिटल विभाजनसीमित इंटरनेट पहुँच, डिजिटल साक्षरता में कमी और बुनियादी ढाँचे की कमी, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में, ओडीआर में समान भागीदारी को बाधित करती है। सरकार डिजिटल बुनियादी ढाँचे के विस्तार और ग्रामीण व वंचित समुदायों को लक्षित डिजिटल साक्षरता पहलों को बढ़ावा देने में निवेश कर रही है, जिससे ओडीआर प्लेटफार्मों तक व्यापक और समान पहुँच सुनिश्चित हो सके। हाशिए पर रहने वाली आबादी के लिए पहुँच संबंधी कमियों को पाटने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी और स्थानीय भाषा समर्थन उपकरण भी विकसित किए जा रहे हैं।

• कानूनी पेशेवरों का प्रतिरोधपारंपरिक वकील और न्यायपालिका के सदस्य कभी-कभी प्रक्रियागत कठोरता से जुड़ी अपरिचितता या चिंताओं के कारण डिजिटल परिवर्तन का विरोध करते हैं। वकीलों और न्यायाधीशों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं ताकि कानूनी पेशेवरों को ओडीआर तकनीकों और प्रक्रियाओं से परिचित कराया जा सके, जिससे प्रतिरोध कम हो और स्वीकार्यता बढ़े। न्यायपालिका द्वारा स्वयं वर्चुअल सुनवाई का बढ़ता उपयोग पारंपरिक पेशेवरों को डिजिटल विवाद समाधान अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।

• विशिष्ट विनियमों का अभावओडीआर प्रदाताओं की भूमिकाओं, ज़िम्मेदारियों और मानकों को परिभाषित करने वाले समर्पित कानूनों का अभाव परिचालन जोखिम पैदा करता है और विश्वास को सीमित करता है। नीतिगत प्रस्तावों में पारदर्शिता, जवाबदेही और डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए ओडीआर प्रदाताओं के लिए समर्पित स्व-नियामक निकायों और स्पष्ट परिचालन दिशानिर्देशों की स्थापना का सुझाव दिया गया है। उभरते नियामक ढाँचों में ओडीआर लेनदेन में मध्यस्थ मान्यता, प्लेटफ़ॉर्म प्रशासन और उपभोक्ता संरक्षण के मानक शामिल होने की उम्मीद है।

कानूनी सुधारों के लिए भविष्य की दिशाएँ

ओडीआर को मुख्यधारा के न्याय वितरण तंत्र के रूप में संस्थागत बनाने के लिए, भारत को निम्नलिखित करने की आवश्यकता है:

• सिविल प्रक्रिया संहिता और मध्यस्थता अधिनियम के अंतर्गत ओडीआर की स्पष्ट वैधानिक मान्यता लागू करना, प्रवर्तनीयता और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को स्पष्ट करना।

• ओडीआर प्लेटफार्मों और तटस्थों के लिए लाइसेंसिंग, मान्यता और नैतिक कोड स्थापित करने वाले व्यापक नियामक ढांचे का विकास करना।

• ओडीआर पर लागू साइबर सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण कानूनों को मजबूत करते हुए अंतर-संचालनीयता और डेटा साझाकरण मानकों को बढ़ाना।

• विश्वास और कानूनी सामुदायिक स्वीकृति को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।

कई हितधारक परामर्श, जिनमें शामिल हैं नीति आयोग और कानूनी थिंक टैंक, एक हल्के-फुल्के, सक्षम आईपी-प्रौद्योगिकी कानून दृष्टिकोण की वकालत करते हैं जो नवाचार को जवाबदेही के साथ संतुलित करता है।

निष्कर्ष

भारत में 2025 तक ऑनलाइन विवाद समाधान को समर्थन देने वाला कानूनी ढाँचा पारंपरिक कानूनों, डिजिटल क़ानूनों और प्रगतिशील सुधारों के एक गतिशील और विकसित होते अंतर्संबंध को दर्शाता है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और मध्यस्थता अधिनियम जैसे सुस्थापित क़ानून सामूहिक रूप से ओडीआर परिणामों की प्रक्रियात्मक वैधता, प्रवर्तनीयता और सुगम्यता का समर्थन करते हैं। सरकारी पहलों और न्यायिक अनुमोदन ने इसके अपनाने में और तेज़ी ला दी है।

हालाँकि, मौजूदा नियामक कमियों, डिजिटल बुनियादी ढाँचे की चुनौतियों और कानूनी अनिश्चितताओं को दूर करना, ओडीआर को उसके पूर्ण लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। निरंतर विधायी सुधार, नियामक निगरानी और प्रौद्योगिकी-सक्षम क्षमता निर्माण यह सुनिश्चित करेगा कि ओडीआर पारंपरिक विवाद समाधान का एक विश्वसनीय, कुशल और समावेशी विकल्प बने, जिससे अंततः भारत भर में लाखों लोगों के लिए न्याय तक पहुँच का विस्तार हो।